(О книге Юрия Каминского)

Долго не мог решить, с какого боку подступиться к этой статье.

Желание откликнуться на книгу появилось сразу же. Что же останавливало? Как ни неловко признаться – останавливало существующее предубеждение, что откликаться на книгу друга почему-то считается предосудительным. И обязательно найдется некто третий, кто отметив это обстоятельство (факт дружеских отношений с автором), обязательно позлорадствует и на веру не примет ни одного твоего слова. Как же, за корешка выступает.

Как будто сам факт дружбы предполагает лицемерие и нескренность. Хороши же, доложу вам, представления о дружбе в нашем отечестве.

Должен, как говорят, дико извиниться, но если бы в кругу моих друзей нашелся человек, который стал бы нахваливать нечто, вышедшее из-под моего пера, а я сам бы знал, что это отнюдь не вершина даже моих возможностей и это очевидно всем – я бы его из списка своих друзей вычеркнул.

До сих пор мне казалось, что дружба предполагает прямоту, откровенность и бескомпромиссность в суждениях.

То, что тебе скажет в глаза друг, не скажет самый зловредный враг.

Просто позлобствовать несправедливо – это уже из другого ряда и другими далекими от литературы соображениями питается. Но оставим в стороне эти этические соображения и перейдем собственно к поводу статьи.

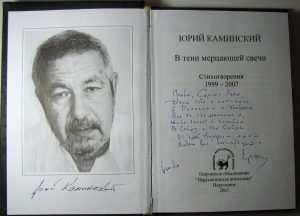

Новая книга Юрия Каминского «Мгновенья света и свирели» (Издательство «Мория» 2001) уже давно, как я сказал, лежит на моем письменном столе.

Я не раз перелистывал ее, в восхищении перечитывал особо полюбившееся и не всегда мог сам себе объяснить причину, по которой то или другое стихотворение очаровало.

Впрочем, это наверно и замечательно. Любовь, как известно, вещь малообъяснимая. Отсюда происходила и трудность написания статьи. Ну вот, начинай объяснять читателю про всякие там собственные интонации и образные системы, про философское осмысление нашей непростой жизни.

А хотелось только одного – как глашатаю на площади на какой-нибудь книжной ярмарке крикнуть: эй, народ, остановись на минуту. Именно здесь тебя ждет настоящая поэзия. Как говорят люди помоложе нас – без понтов. Или в переводе на более пресный язык, без подделок. А настоящее, как известно, не всегда блестит. И не всем дано его определить. Мишура быстрее привлечет к себе внимание. Впрочем, и знатоки у нас тоже нынче не очень-то внимательные пошли.

Присутствовал я как-то на очередном семинаре израильского руганного-переруганного Союза писателей в кибуце «Гиват-Хавива», и в повестке был обзор современной израильской поэзии на русском языке, который делал критик, часто и довольно объективно обзирающий появляющиеся книги наших коллег.

Вполне естественно, Козьма Прутков, стоя за его спиной, предупреждал слушателей о том, что нельзя объять необъятное. Но, похоже, критик вообще не ставил себе задачу объять даже вполне находящееся в пределах его возможностей и видимости. В перерыве ко мне подошла иерусалимская поэтесса, из ряда заслуженно «хорошо известных», с обидой. Не на то, что он не упомянул ее лично. Она назвала несколько имен наших с ней общих знакомых, которые вполне достойны были быть рассмотрены высочайшим взором. Впрочем, автор критики страдал тем же самым, что и все мы – он знал тех, кто близок к нему, в том числе и лично. Потому да простится мне, что и я руководствуюсь тем же уже опробованным им принципом.

Скажу сразу, мы с поэтом Юрием Каминским авторы, хотя и связанные давними теплыми человеческими отношениями, порой бываем в своих литературных пристрастиях довольно отдаленными друг от друга, хоть, смею надеяться, не так, как были далеки от народа народовольцы. У каждого из нас своя тропинка в густом труднопроходимом лесу поэзии. И тем дороже когда на какой-то из солнечных полян они сходятся.

И тут же под последнюю мою фразу книжка раскрылась на одном из заключающих сборник стихотворений, посвященных Павлу Волину. Оно небольшое, и я приведу его полностью:

И старость – предрассветная пора:

Вокруг темно, а в глубине светает.

И капля света, как снежинка, тает

И упадает с кончика пера.

И длится эта странная игра

Неужто для того, чтоб только длиться,

А капле света в слово превратиться.

А слову умереть и вновь родиться

В глухом углу московского двора?

Юрию Каминскому самому рано говорить о старости. Но он умеет неведомым способом проникнуть в чужую шкуру, и сделать фактом поэзии и печаль Моисея, и шагаловскую птицу-женщину, и незатейливый быт провинциальных городов, который ему хорошо знаком…И, пытаясь осмыслить мир и себя нем, он не может обойти и свое нынешнее бытование. В отличие от некоторых усердных неофитов, быстро все понявших и принявших и с такой же остервенелой нетерпимостью тут же принявшихся громить «невозвратившихся», с какой чуть более десятка лет назад они клеймили «предателей», Юрий Каминский не готов бежать ни за кем, задрав штаны. Ему зачем-то прежде, чем что-то принимать на веру, нужно в этом разобраться.

Я тихо жил и суеверно.

В себе самом я строил Храм.

И был, и не был я евреем,

Как будто жил и не жил там.

А то, что мне досталось даром,

С небес упало на меня,

Так счастливо не совпадало

С пространством скудным бытия.

Сквозь эти «счастливые несовпадения», сквозь густой лес сомнений пробивается автор к Храму, нет у него гладкой дороги или не желает он ею, гладкой, пользоваться. И нет тут стремления оригинальничанья ради оригинальничанья.

«Все труднее быть похожим на других»,- пишет он, и в этом заключается сермяжная правда о том, что самобытность не только художественная, даже просто человеческая приобретается в долгих одиноких поисках своего предназначения и поисках смысла человеческого существования. Для поэта этот процесс значим особенно.

Наверно, и в клетке поют,

Коль нету пристойнее места.

Поют, потому что живут,

Как ангелы или невесты.

Дыхание не берегут,

Неволею не тяготятся.

Живут, потому что поют,

Боясь себе в этом признаться.

Говоря фигурально, каждый из нас, вне зависимости от профессии и творческих возможностей, живет потому что «поет», то-есть с радостью делает нечто, что умеет в жизни лучше других.

И увядает, когда петь нет никакой возможности. Не об этом ли строки Юрия Каминского: «Оглох я от шума. / От сини ослеп. /В словарном лесу онемел. /И сладкий сначала/ Израильский хлеб/ В горле одеревенел.» И далее: «Но сумерки крепнут. / Смелеет теней/ Бесшумное бытие, / И я уже слышу: /Крепчает во мне/ Второе дыханье мое.»

Я мог бы еще немного порассуждать, подкрепляя свои рассуждения цитатами, но ничто не может заменить читателю самой книги, которую я настоятельно рекомендую

Впрочем, вполне допускаю, что она может не всем прийтись по душе, ибо не является денежной купюрой, которые нравятся всем без исключения. Мне же кажется, что второе дыхание на новой не очень-то ласковой родине поэт и в самом деле обрел.

И кислород, который поступает в его кровь, пульсирует в строках новой книги стихов «Мгновенья света и свирели».

(с)Леонид Сорока

Леонид Сорока | Поэт, журналист и детский писатель

Леонид Сорока | Поэт, журналист и детский писатель